UN JOUR, UN ÉVÉNEMENT - 27 SEPTEMBRE

Un jour, un événement - 27/09

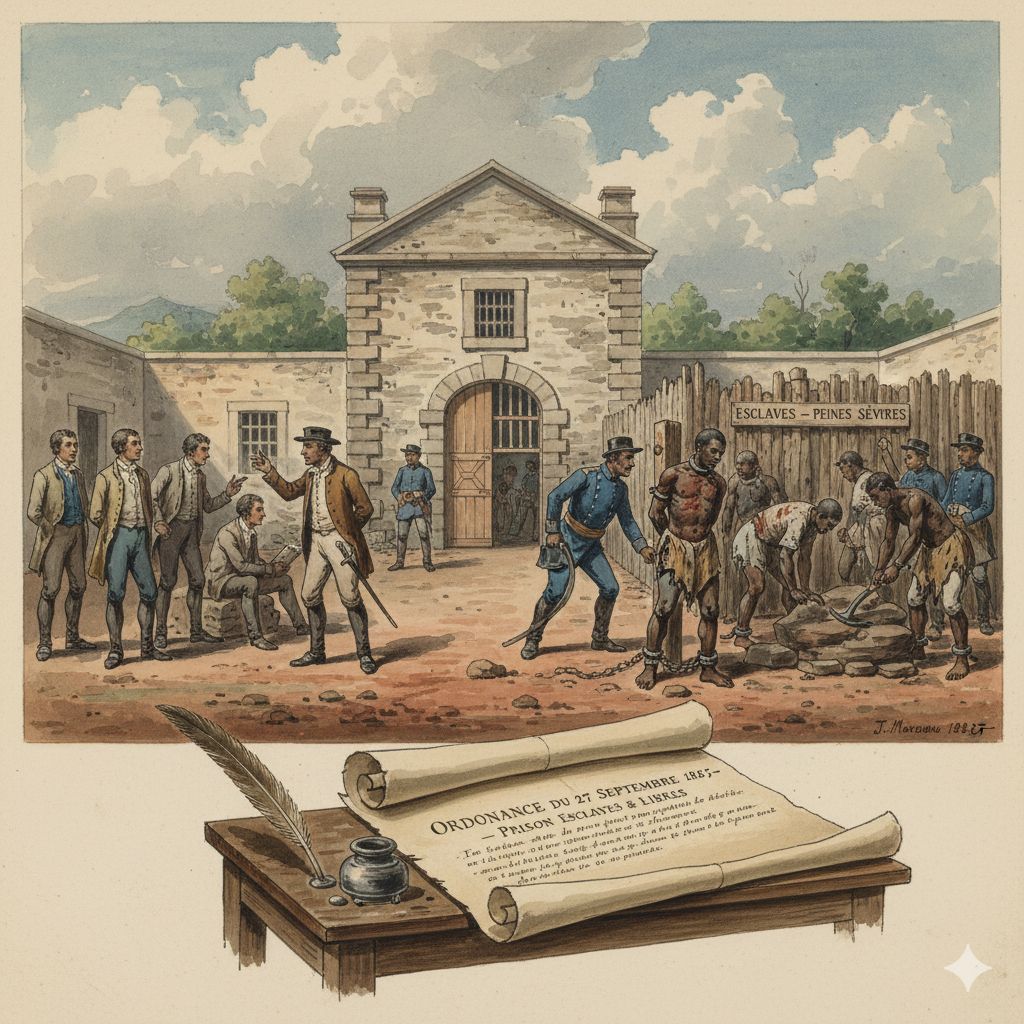

La prison pour esclaves libres et non libres : l'ordonnance du 27 septembre 1825

Le 27 septembre 1825 marque une étape importante dans l'histoire coloniale de l'île Bourbon (aujourd'hui La Réunion). Ce jour-là, une ordonnance locale, bientôt suivie par celle du 30 septembre, vient préciser le traitement pénal réservé aux esclaves, par rapport aux personnes libres. Elle révèle la profonde inégalité de justice qui structurait la société esclavagiste.Un contexte colonial marqué par l'esclavage

Depuis la fin du XVIIᵉ siècle, le « Code Noir » fixe le statut des esclaves dans les colonies françaises. Mais ce cadre a été régulièrement complété par des ordonnances locales adaptées aux réalités économiques et sociales. En 1825, sous l'autorité du commandant administrateur Louis Claude de Saulces de Freycinet, de nouvelles règles sont édictées pour l'île Bourbon, visant à encadrer plus strictement la répression des infractions commises par les esclaves.Des peines distinctes selon le statut

L'ordonnance du 27 septembre 1825 illustre clairement une justice à deux vitesses :

* Pour certains crimes graves (comme la fabrication de fausse monnaie ou le vol avec violence), les sanctions varient radicalement selon que l'auteur est libre ou esclave. Un homme libre encourt des travaux forcés à temps, tandis qu'un esclave est passible de la peine de mort.

* Les esclaves sont jugés plus durement et avec moins de garanties que les libres. Leurs affaires sont souvent transférées directement devant la Cour royale, renforçant le contrôle et la sévérité de l'autorité coloniale.La prison et la séparation des détenus

L'ordonnance consacre également la distinction entre prisonniers libres et esclaves. Les lieux de détention, les conditions de vie et surtout les types de peines divergent :

* Les personnes libres peuvent être condamnées à l'emprisonnement ou aux travaux forcés avec des droits de défense plus affirmés.

* Les esclaves, eux, subissent fréquemment des peines combinant prison, fers, chaînes ou travaux forcés. Ces sanctions s'accompagnent souvent de châtiments corporels (fouets, marques), visant à réaffirmer l'ordre social autant qu'à punir l'infraction. Une justice coloniale inégalitaire

Ces textes montrent à quel point la justice pénale était instrumentalisée pour maintenir l'ordre esclavagiste. En multipliant les différences de traitement entre libres et esclaves, l'administration coloniale cherchait à préserver la hiérarchie sociale et à décourager toute contestation de la part des personnes asservies.

Pourquoi s'en souvenir ?

Rappeler l'existence de ces ordonnances permet de mieux comprendre les mécanismes juridiques et politiques qui ont perpétué l'esclavage. L'histoire de l'ordonnance du 27 septembre 1825 témoigne non seulement de l'injustice structurelle du système colonial, mais aussi de la manière dont le droit a servi à légitimer la domination.