UN JOUR, DEUX ÉVÉNEMENTS - 28 SEPTEMBRE

1° ) Un jour, un événement 28 septembre 1775

Pierre Bouvet de Maisonneuve : un fils de l'Île Bourbon devenu contre-amiral

Le 28 novembre 1775, à Saint-Benoît, sur l'île Bourbon, naît Pierre François Étienne Bouvet de Maisonneuve. Fils d'un capitaine de vaisseau, il grandit au bord de l'océan Indien, entouré des récits de marins et de corsaires qui sillonnent ces mers lointaines. Très tôt, il montre un goût pour la navigation et l'aventure.À 11 ans, il embarque aux côtés de son père sur la flûte Nécessaire, commençant ainsi une carrière maritime qui le mènera loin de son île natale. Il sert ensuite sur plusieurs navires français, dont la corvette Goéland et le vaisseau Tourville, et fait ses premières armes dans la Méditerranée.

Sa jeunesse est bouleversée par la tourmente révolutionnaire : lors de la prise de Toulon en 1793, il est emprisonné avec son père. Libéré deux ans plus tard, il doit faire face à la perte de ce dernier.

Pierre Bouvet se distingue ensuite par son courage et sa maîtrise du commandement. Il prend part à plusieurs campagnes et batailles maritimes, dont la célèbre bataille de Grand Port en 1810, à l'île Maurice, où il commande l'escadre française après la blessure du contre-amiral Duperré.

Outre sa carrière militaire, il s'engage dans la vie politique : député en octobre 1830 et représentant de La Réunion au Conseil des Colonies en 1833. Ses services lui valent les honneurs de la Légion d'Honneur, dont il devient grand officier.

Après une vie riche en aventures et en service, Pierre Bouvet de Maisonneuve décède le 18 juin 1860 à Saint-Servan-sur-Mer, aujourd'hui intégré à Saint-Malo, en Bretagne. Son héritage perdure : plusieurs navires et établissements scolaires portent son nom, rappelant le parcours d'un enfant de La Réunion devenu figure emblématique de la marine française.

Pour les passionnés de généalogie, Pierre Bouvet est un exemple de la manière dont un destin personnel peut traverser les océans et laisser des traces durables dans l'histoire, les archives et la mémoire collective.

2°) Un jour, un événement - 28/09

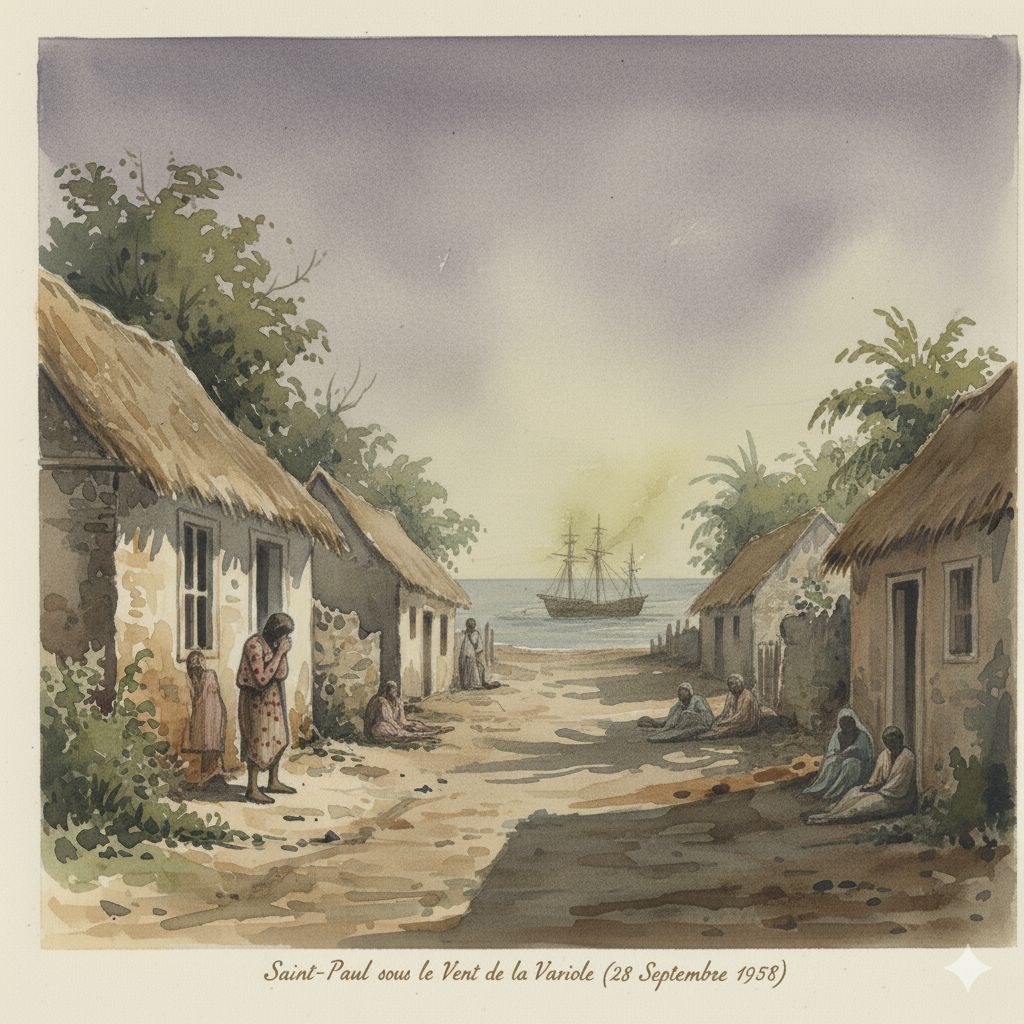

L'épidémie de variole de 1758 à La Réunion : un épisode tragique

Le 28 septembre 1758, l'île Bourbon est frappée par une épidémie de variole qui bouleverse la vie de ses habitants. La maladie, introduite sur l'île dès 1729 par des esclaves en provenance de Madagascar, continue de semer la mort dans les villes et villages, et Saint-Paul se retrouve particulièrement touchée cette année-là.

Les causes de l'épidémie

Cette fois, la propagation de la variole est liée à l'arrivée de 50 soldats venus de l'île Maurice, porteurs du virus. À une époque où la médecine reste rudimentaire et où les connaissances sur la contagion sont limitées, la maladie se répand rapidement dans la population locale, frappant indistinctement esclaves, colons et habitants libres.

La réaction des autorités.

Face à l'urgence, les autorités coloniales tentent de contenir l'épidémie. Des lazarets sont installés pour isoler les malades, mais ces structures sont souvent insuffisantes et mal équipées. La population souffre de pertes considérables, et la peur de la contagion s'installe dans les rues et les maisons.Ce n'est qu'au début du XIXᵉ siècle qu'une réponse plus efficace émerge grâce au chirurgien de la marine Alexandre Reydellet, qui introduit la variolisation. Cette technique consiste à inoculer une forme bénigne du virus afin de créer une immunité, réduisant ainsi significativement la mortalité. Bien que rudimentaire, cette méthode marque un tournant dans la lutte contre la variole à La Réunion.Conséquences pour l'île

L'épidémie de 1758 laisse une empreinte durable dans la mémoire de l'île. Elle révèle la vulnérabilité des populations face aux maladies importées et souligne l'importance de la prévention et de la médecine coloniale. Les archives de l'époque témoignent de la gravité de la situation et de l'organisation progressive de mesures sanitaires pour protéger les habitants.

Héritage historique

Cet épisode de variole illustre l'intersection tragique entre la colonisation, la circulation des populations et la santé publique. L'épidémie de 1758 est donc plus qu'un simple événement sanitaire : elle est un témoin de l'histoire de La Réunion, de ses luttes et de sa résilience face aux crises de l'époque coloniale.