PAUL ÉMILE HOARAU : L’OUBLIÉ DE LA RELÉGATION – MATRICULE 11434

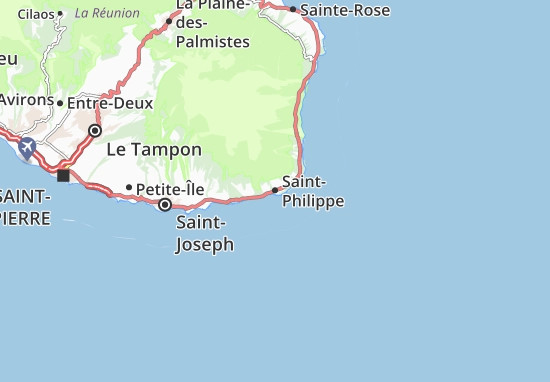

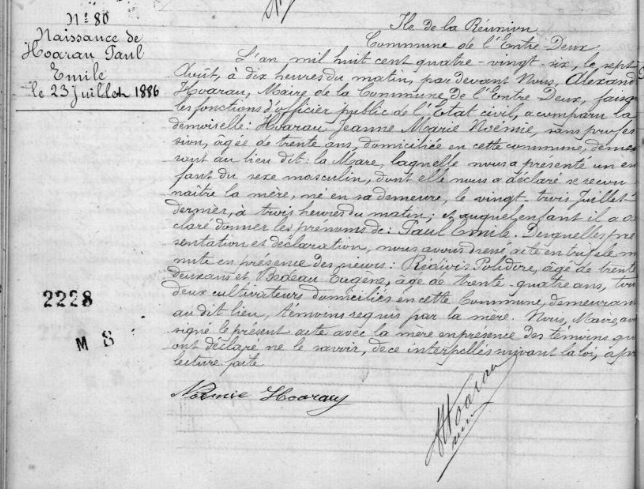

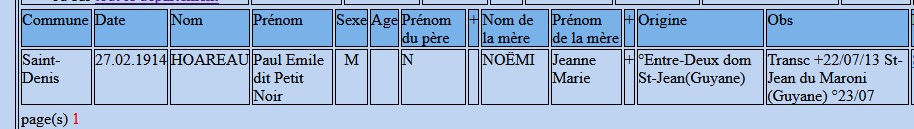

Paul Émile HOARAU ou HOAREAU est né le 23 juillet 1886 à L'Entre-Deux. Il était le fils naturel de Jeanne Marie Noémie HOARAU. Il avait un frère aîné, Marie Pierre Turiaf HOARAU, également fils naturel de Noémie, né deux ans avant lui. Malheureusement, sa mère, Noémie, est décédée quatre ans après la naissance de Paul.

Du côté de sa famille maternelle, son grand-père, Antoine Joseph Givran HOARAU, est décédé trois ans après sa naissance. Sa grand-mère, Marie Séphorose HOARAU, est décédée plus tard, en 1906.

Il a été surnommé petit noir, probablement en raison de son métissage. Il mesure 1m66 et a une corpulence et des épaules moyennes. Son visage est ovale, avec un front bombé, un nez fort et une petite bouche. Son teint est brun cuivré, et ses cheveux, sourcils et yeux sont noirs. Son cou est court et épais.

Il a une bonne vue et un timbre de voix grave, et sa santé est robuste. Il lui manque une canine à la mâchoire inférieure, et il a deux cicatrices : une au-dessus de sa tempe droite et l'autre sur son menton.

Ses bras sont couverts de tatouages. Sur le droit, on peut lire Fontaine Stéphane, Henri Antoinette et Henri Augustine Annette (probablement des personnes qui ont compté dans sa jeunesse). Sur le gauche, les lettres HRV (peut-être Hoarau/Rion) et le nom RION Emile. Son second prénom est Emile, et il est possible que ce nom de Rion soit celui de son père, car à l'époque, les filles mères donnaient parfois le prénom du géniteur à leurs enfants naturels. En faisant des recherches sur une base de données d'esclaves, j'ai trouvé le nom de Rion, mais pas celui d'Emile. C'est intéressant car Rion est l'anagramme de Noir.

Paul travaille comme journalier et cocher. Il est illettré et, très jeune, il a commencé à avoir une mauvaise conduite, ce qui l'a mené à commettre son premier vol à l'âge de 19 ans. Pour ce délit, il a écopé de 4 mois de prison, sentence prononcée par le Tribunal correctionnel de St-Pierre le 6 avril 1905.

Cette première peine n'a pas été la seule. Paul a continué à commettre des délits, ce qui a entraîné d'autres jugements.

Le 15 septembre 1905 : Il est condamné par le Tribunal correctionnel de St-Pierre à 3 ans de prison pour divers vols, y compris des vols de récolte.

Le 4 février 1909 : Le Tribunal correctionnel de St-Denis le condamne à 6 mois de prison pour un autre vol.

Le 20 janvier 1910 : La Cour d'appel de St-Denis prononce sa dernière peine, 3 ans de relégation.

C'est sa dernière condamnation qui le mène à la relégation. Le 24 ou 25 décembre 1909, Paul et ses complices, Rifleu Gustave dit "la Boule" et Lahors Julius, tous résidant à St-Denis, ont volé des objets d'usage au préjudice de M. Delon à La Montagne (St-Denis). En raison de ses antécédents, Paul Émile Hoarau écope de 3 ans de prison et de la relégation. Quant à ses complices, Lahors est condamné à 3 ans de prison, tandis que Rifleu est acquitté.

Considérant la gravité de ses actions et l'absence totale de remords, le procureur le perçoit comme une personne incorrigible dont il faut se débarrasser de la colonie. Son absence de remords peut être liée à une information trouvée dans son dossier du bagne, où il est noté que ni sa famille ni ses amis ne se sont intéressés à lui. Le procureur de la Cour d'appel de St Denis prononce donc la relégation le 20 janvier 1910, et ordonne que sa destination lui soit communiquée.

Un article de presse, paru dans La Patrie créole du 18 janvier 1911, nous apprend qu'il est sur la liste des passagers à destination de Marseille. Il voyage en compagnie de deux autres détenus, qui sont aussi mes collatéraux : Apollinaire Técher (second époux de mon arrière-grand-mère Marie Félicie Mussard) et Cadet Jules.

Paul est d'abord incarcéré au dépôt de Maison Carrée en Algérie. Sa détention y est jugée positive : son dossier indique qu'il se montre actif et habile au travail. Il est même considéré comme apte à être affecté à des tâches d'attelage ainsi qu'à des travaux agricoles et forestiers pour sa destination finale.

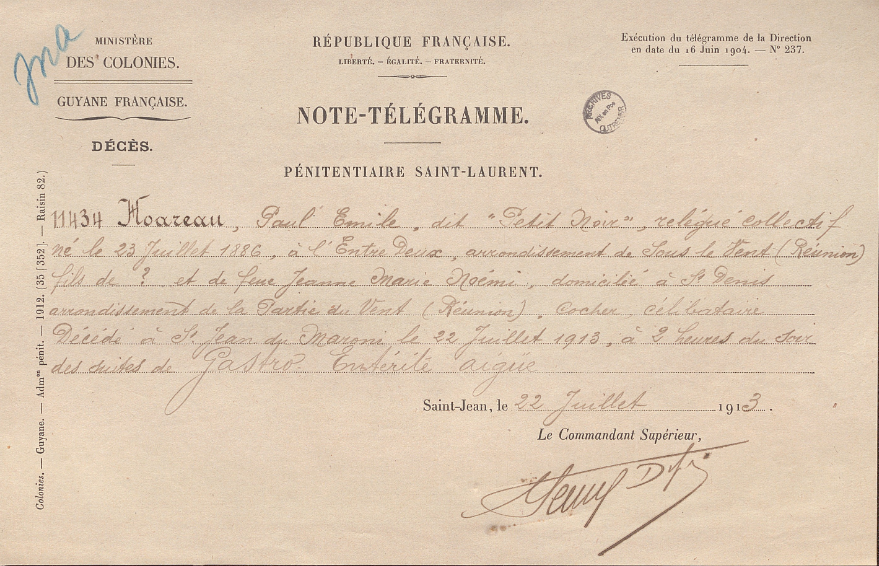

Il embarque définitivement à bord du Loire le 20 décembre 1912 en direction de la Guyane française. Il arrive dans la colonie le 11 janvier 1913. Malheureusement, son séjour y est de courte durée. Il décède le 22 juillet de la même année à St-Jean-du-Maroni.

Son acte de décès, établi en Guyane, mentionne qu'il exerçait le métier de cocher. Un télégramme en date du 22 juillet 1913 précise qu'il est mort à deux heures du matin des suites d'une gastro-entérite aiguë. Le document de décès sera transmis au gouverneur de La Réunion pour être transcrit sur les registres d'état civil de l'île. Dans une lettre de la Mairie de St-Denis, le maire certifie avoir reçu cet acte le 10 janvier 1914, soit près d'un an après le décès, et l'avoir dûment transcrit.

Il semblerait que la famille de Paul n'ait pas été informée de sa mort en temps voulu. Une lettre de son cousin Philippe Mabit, fils de Marie Octavie Rufine Hoarau, sœur de la mère de Paul, en témoigne. La lettre, datée du 8 septembre 1915, a été envoyée de La Réunion et reçue le 20 octobre 1915 à Maison Carrée, soit plus de deux ans après le décès de Paul.

Dans ce courrier, Philippe donne des nouvelles à Paul. Leur tante Marie Christine Hoarau, épouse Adolphe, est décédée le 20 août 1914. Puis, il explique avoir appris par leur tante Lucilia que Paul se trouvait à Maison Carrée, et il suppose que le message a été transmis par son frère Pierre. Philippe mentionne également qu'il était au Port le jour du départ de Paul et que le télégraphiste Séry l'a vu embarquer avec Apollinaire Techer, le second mari de mon arrière-grand-mère. Il regrette de n'avoir pas pu lui dire au revoir.

Philippe explique qu'il n'a pas pu lui écrire plus tôt à cause de son frère Pierre, qui gardait les lettres et empochait l'argent qu'il était censé envoyer à leur tante. L'argent, selon lui, a été dépensé pour les plaisirs personnels de Pierre. Philippe suggère à Paul de lui envoyer directement l'argent à l'avenir pour s'assurer qu'il parvienne bien à la tante. Il apprend à Paul que son frère Pierre et un certain Emery travaillent et subviennent aux besoins de leur tante Lucilia et de la petite-fille de Pierre, Noémie, malgré leur pauvreté. Il ajoute que la saison de la coupe de la canne à sucre approche, ce qui leur donnera un peu de travail.

La lettre donne également des nouvelles de la famille de Philippe : son père est toujours dépositaire comptable des rhums à Salazie, mais sa mère, Marie Octavie Rufine Hoarau épouse Mabit, a perdu la tête depuis quatre ans. Leur cousine Tirose (Julie Symphorose Lallemand) s'est séparée de son mari Antony Hoarau et vit désormais chez eux, rendant service depuis la maladie de la mère de Philippe.

Enfin, Philippe aborde le sujet de la Première Guerre mondiale, précisant que le frère de Paul, Pierre, a été exempté du service militaire, et que lui-même a été ajourné. Il conclut en mentionnant la misère et le grand nombre de morts causés par la guerre. Il demande à Paul de lui raconter son "odyssée", de lui envoyer une photo et de lui donner une nouvelle adresse pour correspondre à nouveau. En post-scriptum, il s'interroge sur l'avenir pour un homme à Alger.

Le destin de Paul Émile Hoarau s'achève brutalement à seulement 27 ans, dans l'anonymat du bagne de Guyane. Ironie cruelle : une lettre d'un cousin bienveillant, porteuse d'affection et d'espoir, lui est adressée plus de deux ans après sa mort, comme un écho tragique au silence et à l'oubli qui ont marqué son existence.

Même sur la retranscription de son acte de décès à La Réunion, son surnom de « Petit Noir » a été noté, comme si cette appellation, héritée sans doute de son métissage et de son milieu, avait fini par le définir autant que son identité officielle.

Aujourd'hui, grâce à des recherches patientes, son histoire refait surface. Derrière le « relégué » se révèle un homme de chair et de sang, marqué par ses blessures, ses fautes, mais aussi par son besoin d'appartenance. Redonner un nom, un visage et un parcours à Paul Émile Hoarau, c'est réparer une part d'oubli et inscrire à nouveau sa mémoire dans le récit familial.