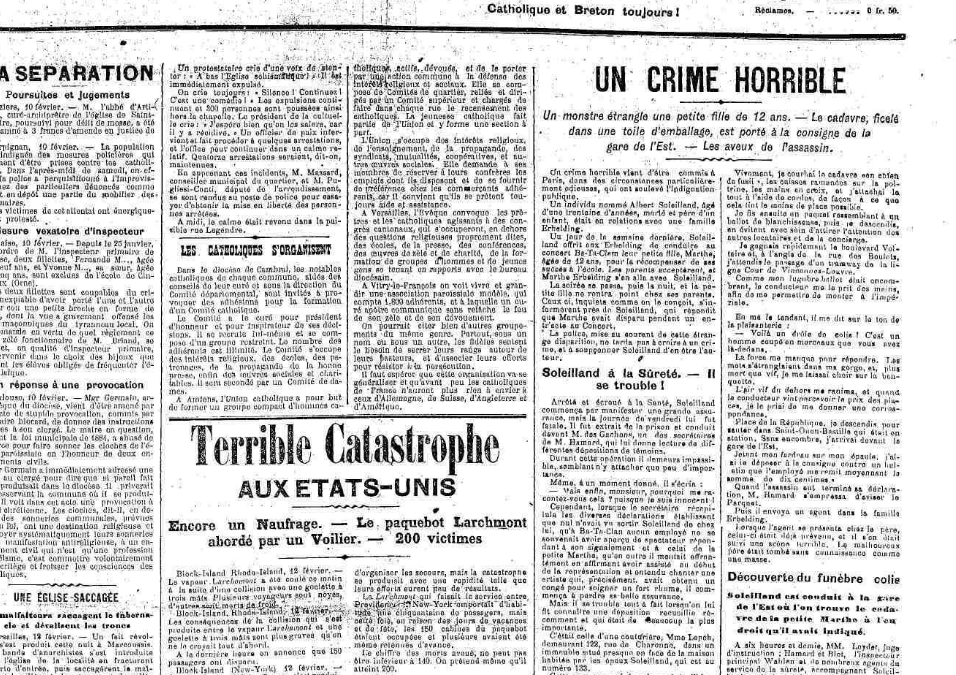

L’ÉCHO D’UN CRIME

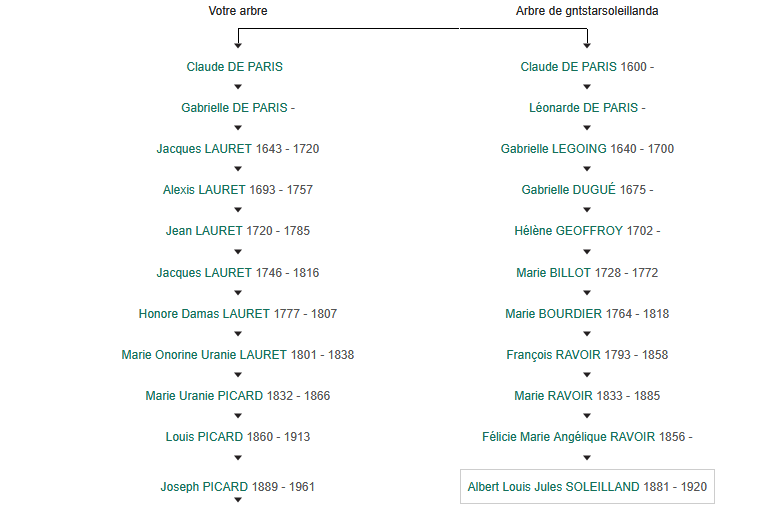

En consultant la rubrique « cousins célèbres » sur Généanet, j'ai découvert le nom d'un certain Albert SOLEILLAND né le 2 janvier 1881 à Nevers. Intriguée, j'ai ouvert la fiche correspondante et appris que cet homme avait tristement marqué l'histoire pour un crime atroce. Ma curiosité m'a poussée à explorer les archives de la presse ancienne, où j'ai retrouvé plus d'une trentaine d'articles relatant cette affaire, survenue à Paris en janvier 1907. Elle avait alors fait la une de tous les journaux français et, plus d'un siècle plus tard, elle reste encore citée dans l'histoire criminelle.

En poursuivant mes recherches, j'ai découvert que mon aïeule Gabrielle DEPARIS ou DE PARIS de ma branche paternelle et maternelle et l'aïeule d'Albert, Léonarde DEPARIS ou DE PARIS, étaient deux sœurs. La famille était implantée dans la Nièvre depuis fort longtemps. Notre lien de parenté est donc certes lointain, mais bien réel.

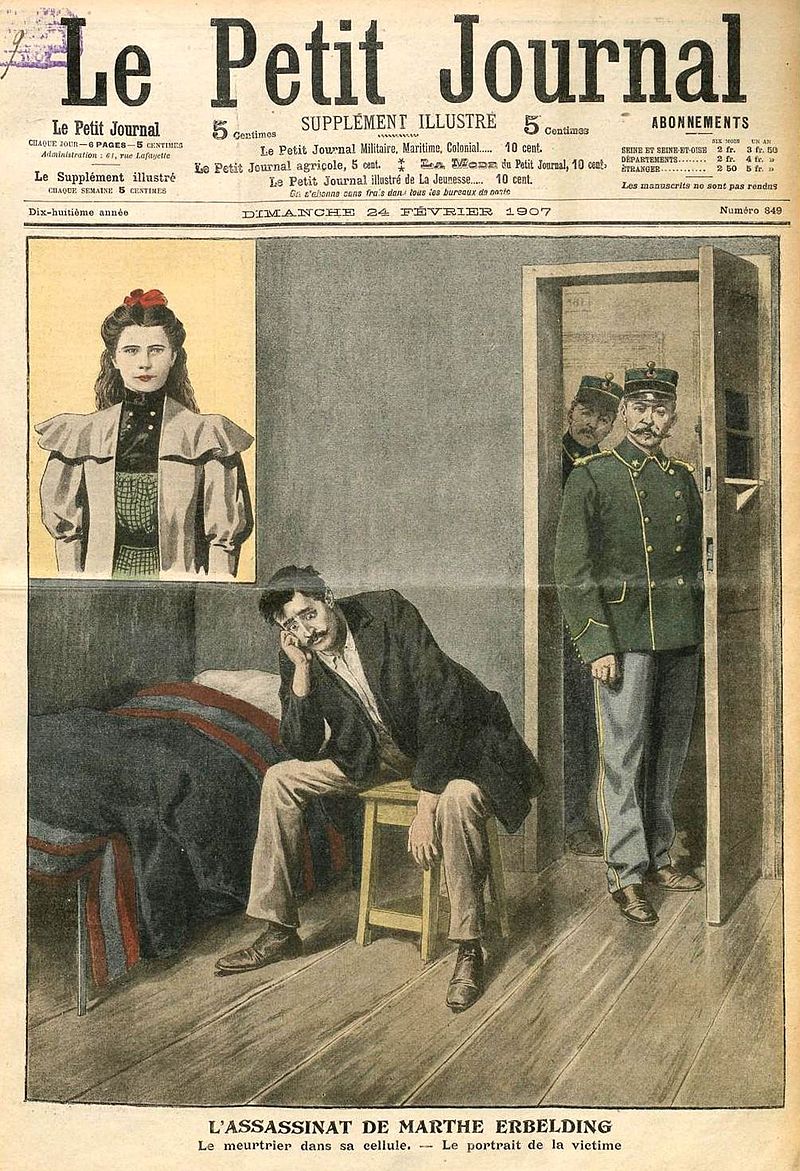

Le drame du 31 janvier 1907 :

Ce jeudi d'hiver, Paris poursuit son agitation habituelle, inconsciente du drame à venir. Albert SOLEILLAND, ouvrier dans un atelier fabriquant des sièges de voitures et ami du couple ERBELDING, vient chercher leur fille Marthe, âgée de 12 ans, en fin de matinée. Sa femme Julienne devait accompagner l'enfant à un spectacle de café-concert au Ba-Ta-Clan, mais une commande urgente l'oblige à rester à son atelier de couture. Albert propose alors de la remplacer et part avec Marthe vers 14h30.

À 17 heures, il revient seul. Aux parents inquiets, il explique que Marthe est sortie à l'entracte pour aller aux toilettes et n'est jamais revenue. Pensant qu'elle avait regagné le domicile par elle-même, il est rentré seul… mais l'enfant reste introuvable. La disparition est signalée au commissariat dans la soirée.

Les déclarations d'Albert SOLEILLAND se révèlent vite suspectes. Aucun employé du Ba-Ta-Clan ne se souvient les avoir vus, et la chanteuse qu'il prétend avoir entendue était absente ce jour-là. Son passé trouble refait surface : condamné pour abus de confiance en 1902, il avait ensuite contraint sa femme à se prostituer et tenté de violer sa belle-sœur en 1906 sous la menace d'un poignard.

Malgré la confiance initiale du couple ERBELDING, les incohérences s'accumulent. Après plusieurs confrontations, le 8 février 1907, Albert avoue enfin.

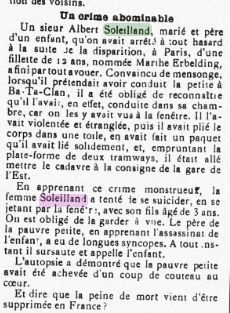

Il raconte avoir emmené Marthe chez lui, au 133 rue de Charonne, où il l'a violée, étranglée puis poignardée avant d'enfermer son corps dans un paquet déposé à la consigne de la gare de l'Est.

Le corps sera retrouvé quelques jours plus tard, confirmant l'horreur du crime. Cette affaire bouleversa l'opinion publique et devint l'un des procès criminels les plus retentissants du début du XXe siècle.

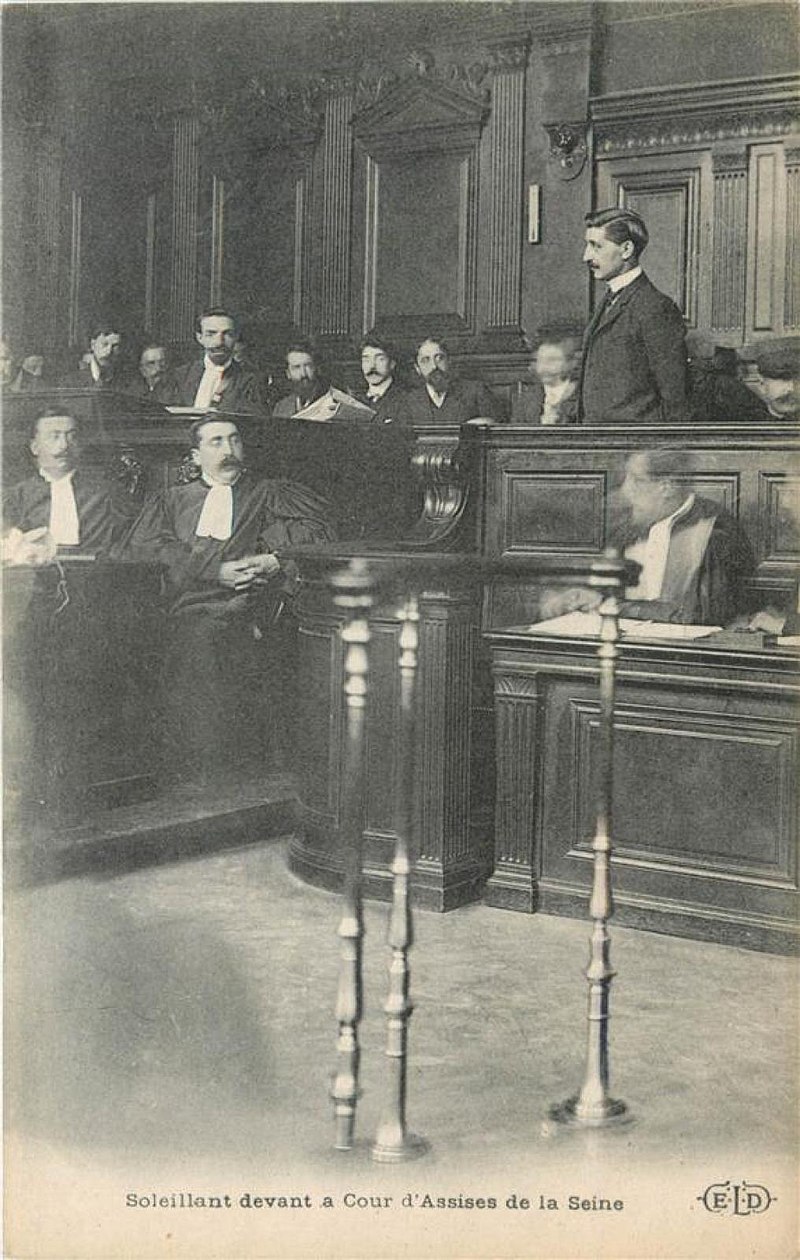

Le 23 juillet 1907, après à peine vingt minutes de délibération, la cour d'assises de la Seine condamne Albert SOLEILLAND à mort. Dans la salle, son épouse applaudit le verdict, tout comme une foule bouleversée et révoltée. Mais, à la surprise générale, le 13 septembre, le président de la République Armand FALLIÈRES lui accorde la grâce présidentielle.

Cette décision déclenche un tollé dans tout le pays et alimente un vaste débat sur le maintien de la peine de mort. En novembre, Le Petit Parisien lance un grand sondage national et reçoit près d'1,5 million de réponses, dont 74 % en faveur du maintien de l'exécution capitale. Malgré la colère populaire, la peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Le 20 décembre 1907, SOLEILLAND embarque sur le Loire pour le bagne en Guyane et sera interné sur l'île Royale. Là-bas, il vivra dans un isolement quasi total, rejeté même par les autres forçats en raison de l'atrocité de son crime.

À la suite de cette tragédie, Albert SOLEILLAND et son épouse divorcent le 16 mai 1908, et il ne retrouvera jamais leur fils Camille, qui avait quatre ans au moment des faits.

Troublée par cette découverte familiale, même lointaine, je n'ai pas pu en rester là. J'ai voulu comprendre ce qu'il était advenu d'Albert SOLEILLAND après son procès. J'ai donc entrepris des démarches pour obtenir son dossier du bagne, là où il fut envoyé pour purger sa peine. Ces documents complètent aujourd'hui les pièces de cette sombre affaire, rappelant que, même lorsqu'elle est éloignée, une parenté peut parfois mener à exhumer des histoires familiales insoupçonnées.

Le dossier du bagne révèle d'une part qu'il avait été condamné en 1902 pour abus de confiance d'une somme de 1000 Francs au préjudice de Sieur PICARD, et d'autre part, qu'Albert SOLEILLAND entretenait une correspondance avec une certaine Madame LACHERET, probablement ainsi nommée d'après le prénom de son époux, Pascal. Cette femme avait obtenu l'autorisation officielle de lui écrire et, selon les documents, elle tenait pour lui un véritable rôle maternel. Toutefois, l'un de ses courriers fut intercepté par l'administration pénitentiaire, certains passages ayant été jugés inappropriés en raison de réflexions jugées tendancieuses sur la situation politique du pays et sur le maintien de la peine de mort. La direction du bagne lui renvoya alors sa lettre, l'avertissant qu'à l'avenir elle ne devait aborder que des sujets liés à la morale ou aux intérêts personnels du condamné, sous peine de voir son autorisation de correspondance définitivement retirée.

Un autre courrier en date du 19 décembre 1916, cette fois rédigé par Albert SOLEILLAND à destination de Madame LACHERET, fut également intercepté. Il s'y plaint d'avoir été traité comme une curiosité lors d'une visite d'officiers du navire Jeanne d'Arc venus inspecter le site pénitentiaire. Selon lui, on l'aurait montré comme un « sujet de foire » ou un objet d'exposition devant une trentaine d'hommes, uniquement en raison de la notoriété de son crime. Il affirme avoir écrit dès le lendemain au procureur pour exprimer son indignation et demander que cela ne se reproduise pas.

Le gouverneur de la Guyane française réfute catégoriquement cette version dans un rapport adressé au ministre des colonies, estimant que SOLEILLAND a volontairement déformé les faits pour critiquer les autorités auprès de sa correspondante. Le rapport indique qu'au moment de la visite, tous les détenus s'étaient levés en signe de respect, à l'exception de lui, qui feignait de dormir dans son hamac. Après deux rappels à l'ordre – dont le second nominatif – il avait fini par obtempérer. Les officiers, eux, n'avaient fait qu'un bref passage devant la porte de la case, se contentant de jeter un coup d'œil avant de repartir.

Dans cette même lettre, SOLEILLAND affirme également souffrir d'une grosseur, insinuant qu'il serait privé de soins médicaux. La direction, étonnée, note qu'il n'avait jamais sollicité de consultation auprès du médecin et considère ses propos infondés. Finalement, il précise en fin de courrier qu'il a passé une visite médicale et que cette « grosseur » n'était rien d'autre qu'un simple furoncle.

Avant que sa lettre ne soit remise à Madame LACHERET, l'administration lui demanda expressément de retirer les passages concernant la visite des officiers, considérés comme des critiques injustifiées envers les autorités. Mécontent de cette censure, Albert SOLEILLAND rédige alors un courrier adressé directement au Ministre des Colonies, dans lequel il expose sa requête et demande que sa lettre soit tout de même transmise à Madame LACHERET, malgré les remarques de la direction du bagne.

Je découvre, à travers un autre document contenu dans le dossier pénitentiaire d'Albert SOLEILLAND, que le Ministre des Colonies informé par la publication de plusieurs journaux qu''Albert avait été agressé par plusieurs coups de poinçon et a souhaité être informé des circonstances entourant une agression dont il a été victime. Selon le rapport transmis en réponse, Albert a reçu plusieurs coups de poinçon portés par un autre détenu. L'enquête interne révèle que ce dernier aurait agi pour se défendre, affirmant avoir été la cible de tentatives d'actes contre nature de la part d'Albert SOLEILLAND.

À la suite de cet incident, les deux transportés furent traduits devant la commission disciplinaire. Leur sanction fut un passage au cachot, et Albert SOLEILLAND fut par la suite transféré vers un autre pénitencier pour éviter de nouveaux affrontements.

Il est à noter que ce type d'agression, lié à des tensions ou comportements inappropriés entre détenus, n'était pas rare dans les bagnes, où la promiscuité, la violence et l'absence de véritable surveillance favorisaient fréquemment de tels drames.

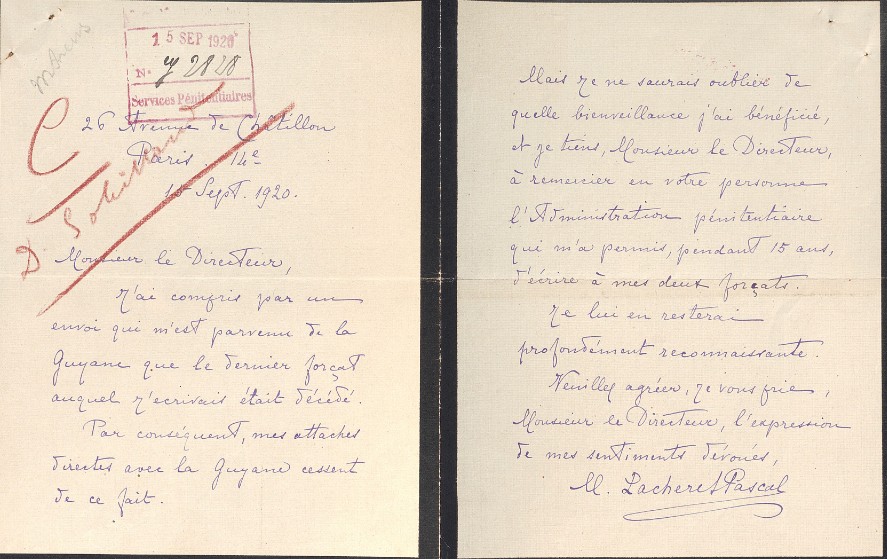

Après de longues années marquées par de nombreuses controverses, Albert SOLEILLAND décède le 28 mai 1920, aux Îles du Salut en Guyane, des suites d'une tuberculose pulmonaire, comme l'indique le télégramme officiel annonçant son décès aux autorités. Des instructions furent alors données pour avertir Madame LACHERET. Cette dernière, le 15 septembre 1920, adresse une lettre au directeur du bagne dans laquelle elle exprime sa gratitude pour la bienveillance dont elle a pu bénéficier tout au long de leurs quinze années de correspondance, et témoigne de sa profonde reconnaissance envers l'administration pénitentiaire.

L'affaire SOLEILLAND eut encore des répercussions bien après son décès. Le 15 décembre 1928, Camille SOLEILLAND et sa mère assignèrent en justice les responsables du journal Reportage Populaire pour diffamation. Le Tribunal civil de la Seine les débouta, jugeant les éléments insuffisants pour caractériser l'infraction.

Camille, profondément marqué par cette affaire et l'héritage dramatique laissé par son père, est décédé en 1988 à Marseille. Il est probable qu'il ait choisi de quitter la région parisienne pour tenter de retrouver un certain anonymat et se reconstruire loin du tumulte médiatique entourant le nom de son père.

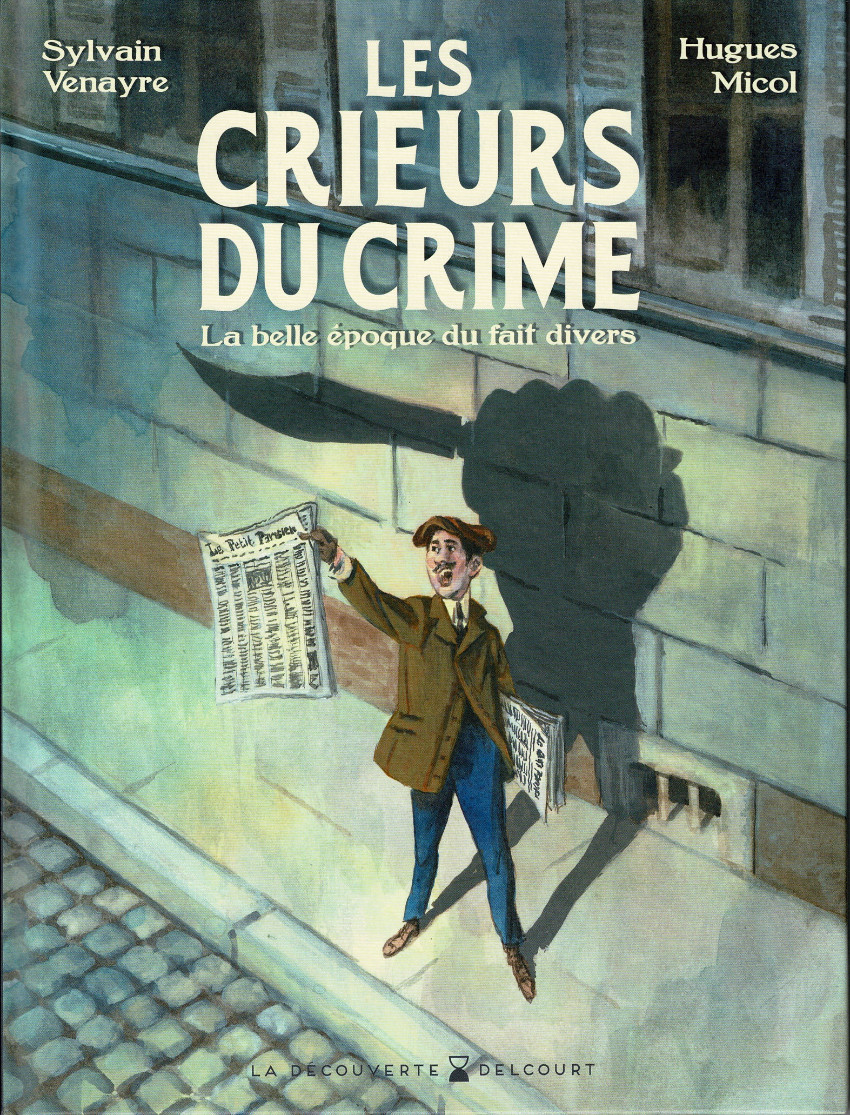

Cette tragique affaire inspira aussi une bande dessinée contemporaine, Les Crieurs du Crime (2024), de Sylvain Venayre et Hugues Micol, qui revient sur les grandes affaires criminelles du début du XXe siècle et illustre l'influence déterminante de la presse dans le traitement de tels drames.

L'histoire d'Albert SOLEILLAND demeure l'un des faits divers les plus marquants de la Belle Époque : un crime d'une cruauté extrême, qui bouleversa la France et alimenta les débats sur la peine de mort. Sa vie au bagne reflète un destin sombre, marqué par la violence, l'isolement et la rancune de ses codétenus, jusqu'à sa mort en 1920. Malgré le soutien moral de Madame LACHERET, il laisse une image profondément entachée par l'horreur de son acte.

Même des années plus tard, son histoire continuait d'alimenter les chroniques judiciaires, comme le montre le procès de 1928 intenté par son fils et sa mère, et trouve aujourd'hui encore un écho dans la culture populaire, notamment à travers la bande dessinée Les Crieurs du Crime. Ce drame reste l'un des symboles les plus marquants du fait divers et de son pouvoir médiatique au début du XXᵉ siècle.