JEAN-BAPTISTE LEFÈVRE, DES PLAINES DE CHAMPAGNE AUX TERRES DE L’ÎLE BOURBON

Au début du XVIIIᵉ siècle, alors que le royaume de France étendait son empire colonial sous l'égide de la Compagnie des Indes orientales, des hommes et des femmes venus des provinces les plus reculées du royaume embarquaient pour des horizons lointains. Parmi eux, un certain Jean-Baptiste LEFEVRE (Sosa 426), modeste Champenois, allait écrire malgré lui quelques lignes de l'histoire de l'île Bourbon.

Sur les registres de métropole figure déjà une ambiguïté sur son nom : son propre acte de naissance porte le nom LEFEVRE, tandis que celui de son père indique FEVRE. Cette hésitation orthographique, fréquente à l'époque et probablement due à une transcription approximative par les curés ou officiers d'état civil, se retrouva à Bourbon et figea définitivement la forme LEFEVRE dans la mémoire familiale.

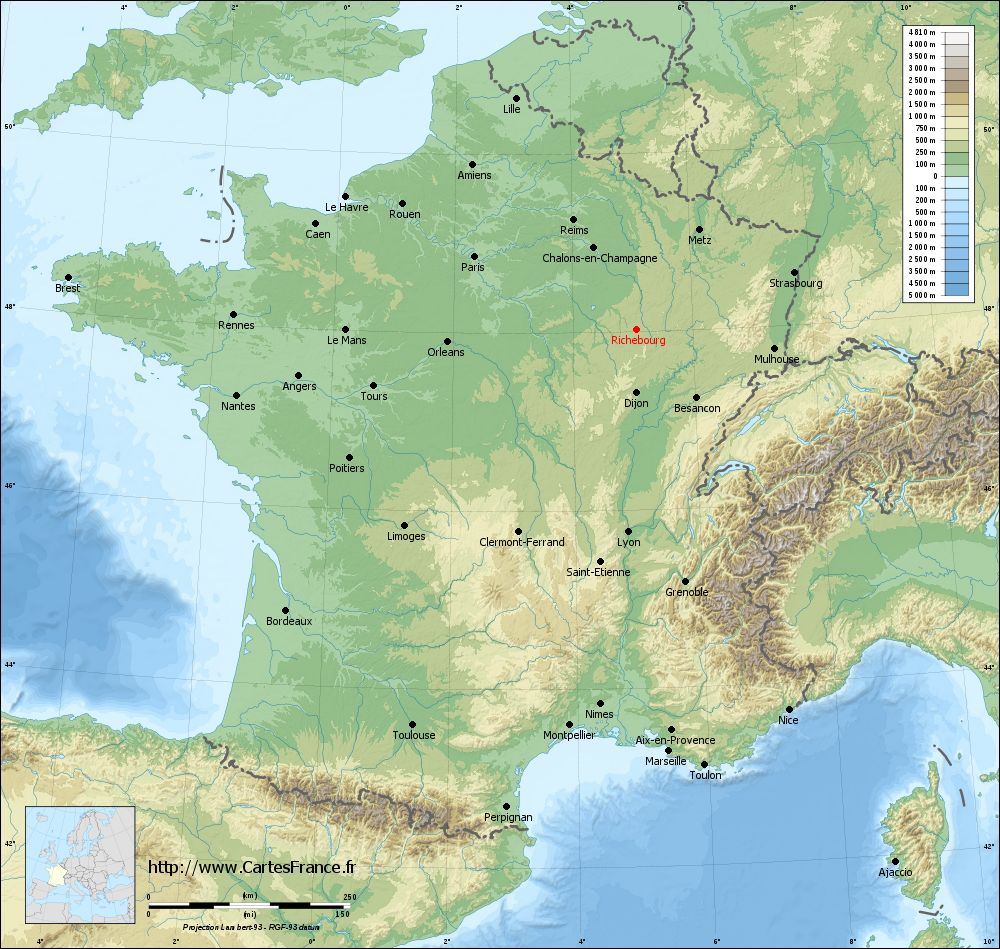

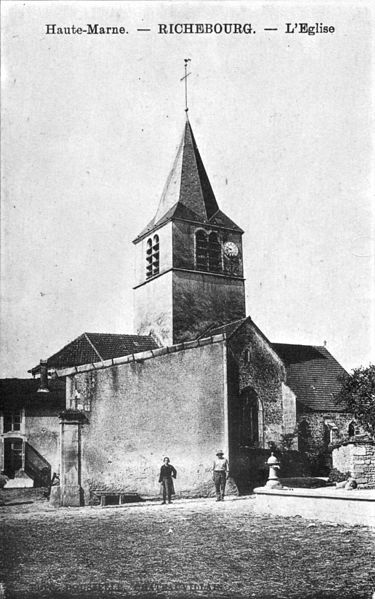

Né vers 1706 dans le village de Richebourg, en Haute-Marne, Jean-Baptiste grandit au rythme immuable des saisons et des sonneries de l'église Saint-Nicolas. Sa naissance ne laissa pas d'autre trace dans les registres paroissiaux que son âge déclaré, 26 ans, lors du recensement de 1732 à Bourbon. Les cloches du village, qui annonçaient baptêmes, mariages et enterrements, résonnaient encore à ses oreilles lorsqu'il quitta sa Champagne natale pour se lancer dans une aventure transocéanique.

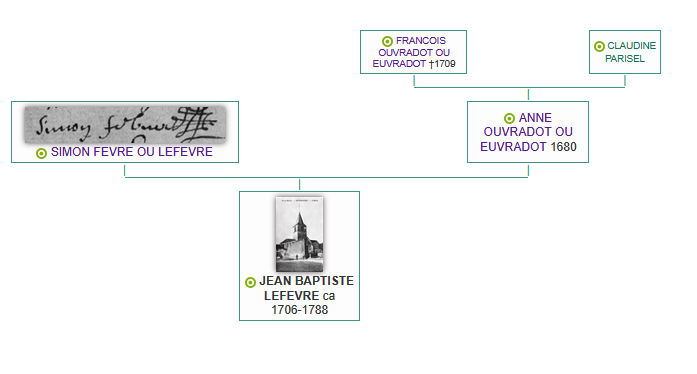

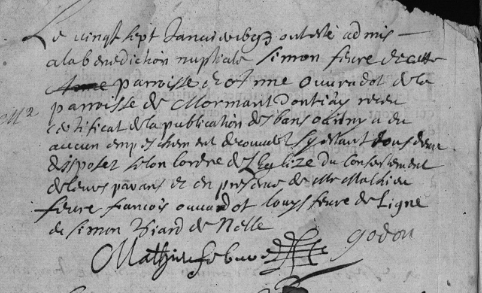

Il était le fils de Simon FEVRE (Sosa 852) et d'Anne OUVRADOT (ou EUVRADOT) (Sosa 853), mariés en 1693. De leur union étaient également issus Simon, Jeanne et Anne, tous nés à la fin du XVIIᵉ siècle. Par ses grands-parents maternels, François EUVRADOT (Sosa 1706) et Claudine PARISEL (Sosa 1707), paysans enracinés dans les terres de Mormant et de Leffonds, Jean-Baptiste descendait d'une lignée modeste. Sa mère, Anne OUVRADOT (Sosa 853), avait vu le jour en 1680 à Leffonds, sous le parrainage de Jean Bertrand PARISEL et de Anne RAGUIN, marraine.

Le passé de sa branche paternelle reste en revanche plus obscur.

C'est sans doute la promesse d'une vie meilleure — ou la contrainte économique — qui le poussa probablement à s'engager pour Bourbon. Depuis quelques décennies déjà, la Compagnie des Indes administrait cette île plantée au milieu de l'océan Indien, transformée en colonie sucrière et dépendante de la traite esclavagiste. Les colons y faisaient venir des esclaves d'Afrique, de Madagascar et des côtes de l'Inde pour défricher les terres et cultiver la canne à sucre, le café et les épices.

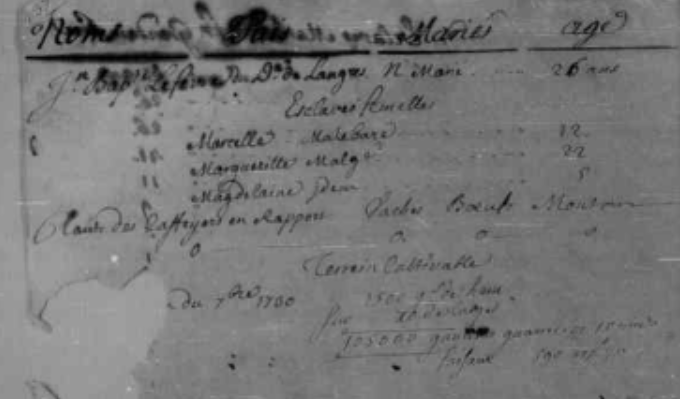

Le voyage, long de plusieurs mois, le conduisit d'abord dans le district de Sainte-Suzanne, où il figure déjà en 1732, selon les archives du recensement — contrairement à ce que suggère un bulletin du Cercle Généalogique de Bourbon (n° 92, juin 2006), qui avance la date de 1737. Il y dirigeait alors une propriété de 590 arpents, assisté de trois esclaves d'origines malgache et indienne : Marcelle, Marguerite et Magdelaine.

Vers 1740, il s'installa définitivement à Saint-Pierre, dans la région de la Rivière d'Abord. Il gravit alors les échelons de la hiérarchie coloniale, d'abord comme commandeur (contremaître), puis comme économe (administrateur) au service de Charles François VERDIERE, ancien officier de marine originaire de Lille. Ce parcours est confirmé par Robert BOUSQUET dans son ouvrage de référence, Les esclaves et leurs maîtres à Bourbon au temps de la Compagnie des Indes, volume 2, chapitre 3 intitulé Commandeurs et économes sous la régie de la Compagnie des Indes, p. 261.

En septembre 1744, il participa à un échange d'esclaves avec Jacques MOREAU, surnommé « Vide-Bouteille » : il céda une esclave malbaraise (Inde) de 16 ans, Louison, et sa fille de 13 mois, Marie-Rose, contre un jeune esclave malbar (Inde) de 13 ans, Leveillé.

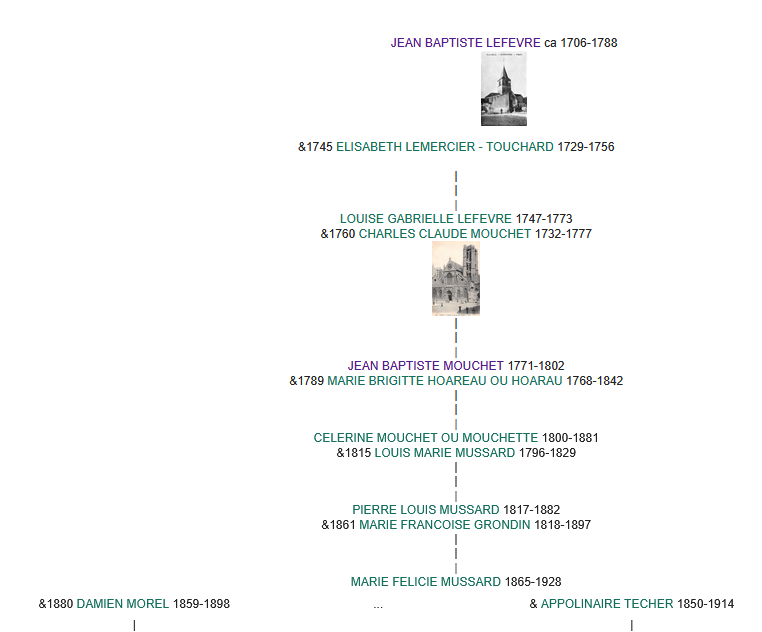

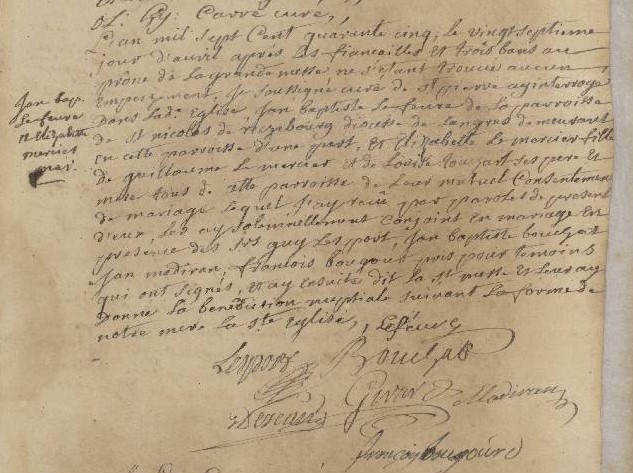

Mais la vie coloniale ne se résumait pas au travail et à l'administration. Jean-Baptiste fonda une famille. Le 21 avril 1745, il épousa à Saint-Pierre Élisabeth LEMERCIER (Sosa 427), fille naturelle de Louise TOUCHARD (Sosa 855) et de Guillaume LEMERCIER (Sosa 854), plus tard reconnue par ce dernier. De cette union naquirent quatre enfants, dont Louise Gabrielle LEFEVRE (Sosa 213), par laquelle se perpétua la lignée.

En 1756, le destin frappa durement la famille : Élisabeth LEMERCIER (Sosa 427) s'éteignit à seulement 26 ans, le 22 avril, à Saint-Pierre. Resté veuf, Jean-Baptiste ne tarda pas à se remarier, le 11 avril 1758, avec Marie Julienne FONTAINE, qui lui donna treize enfants supplémentaires. Cette impressionnante descendance lui valut d'être cité parmi les « pères prolifiques » de l'île dans le bulletin du Cercle Généalogique de Bourbon (n° 92, juin 2006).

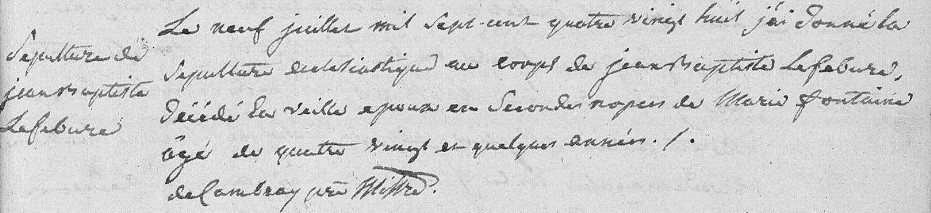

Après plus de cinquante ans passés sur cette île de l'océan Indien, Jean-Baptiste s'éteignit à Saint-Pierre le 8 juillet 1788, la veille de la Révolution française. Il fut inhumé le lendemain, « dans sa quatre-vingtaine », laissant derrière lui une vaste famille profondément enracinée dans cette terre lointaine.

Son parcours celui d'un homme ordinaire d'une époque extraordinaire — mais aussi d'un colon pleinement impliqué dans l'ordre esclavagiste mis en place par la Compagnie des Indes. Comme tant d'autres, il fit travailler des esclaves pour exploiter la terre et bâtir son patrimoine familial, contribuant à la construction de la société coloniale créole et à ses profondes inégalités. À travers lui, c'est une page de l'histoire de Bourbon — et de ma propre famille — qui se dévoile, faite à la fois de migrations, de travail, de domination et d'héritages mêlés.

📚 Sources :

-

Cercle Généalogique de Bourbon, Bulletin trimestriel, n° 92, juin 2006, article Ces pères prolifiques.

-

Robert BOUSQUET, Les esclaves et leurs maîtres à Bourbon au temps de la Compagnie des Indes, vol. 2, chapitre 3 : Commandeurs et économes sous la régie de la Compagnie des Indes, éd. Océan Éditions, Saint-André, 2002, p. 261.

- Archives départementales 974 - Archives départementales 52