JACQUES FONTAINE : DES RUELLES DE PARIS AUX RIVAGES DE BOURBON

Jacques Fontaine naît vers 1644, au cœur du vieux Paris, dans la rue Neuve-Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Issu d'un milieu modeste, probablement du petit peuple, il grandit dans les rues d'une capitale en pleine effervescence. Menuisier de son état, il vit du travail de ses mains, dans un monde encore bien éloigné des rêves d'outre-mer.

Un jour de juillet 1664, alors qu'il rentre chez lui, Jacques remarque une plaque de marbre noir, toute neuve, posée au-dessus de la porte d'une maison proche de l'église Saint-Julien, siège des Frères de la Doctrine Chrétienne. Sur cette plaque, deux mots brillent : LES INDES. Deux mots qui enflamment l'imaginaire. À Paris, on rêve alors de ces terres lointaines, riches et mystérieuses. Jacques se laisse gagner par cette fascination. Que risque-t-il à partir ? Que pourrait-il espérer y trouver ?

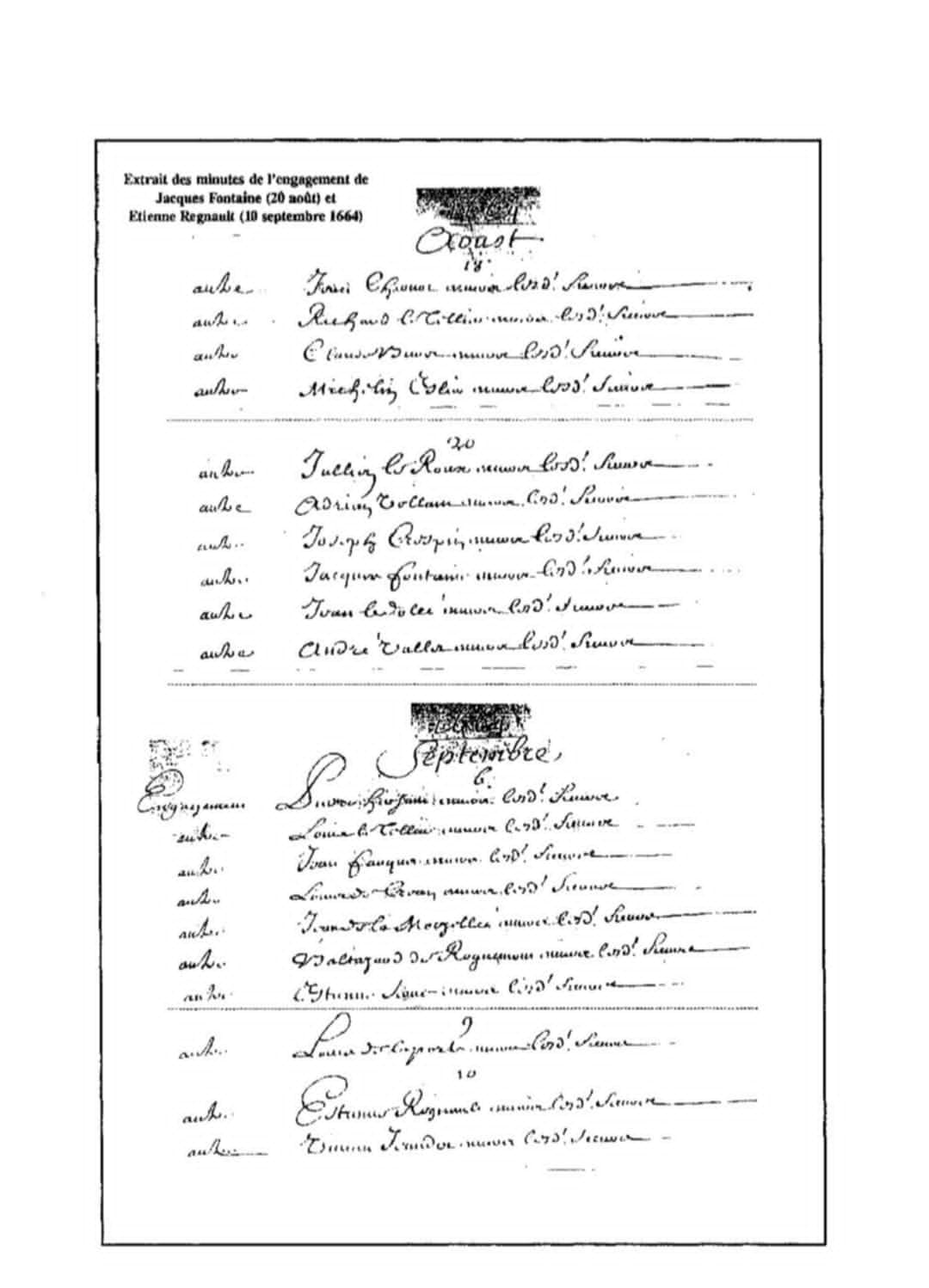

La Compagnie des Indes recrute. Pour séduire les candidats, elle propose une offre audacieuse : voyage aller-retour payé, gage assuré pendant cinq ans – moitié en France, moitié sur place, souvent en marchandises – et une durée de service raccourcie. Jacques accepte. Il signe son contrat le 20 août 1664 en qualité de Menuisier engagé au service de la Compagnie pour Madagascar.

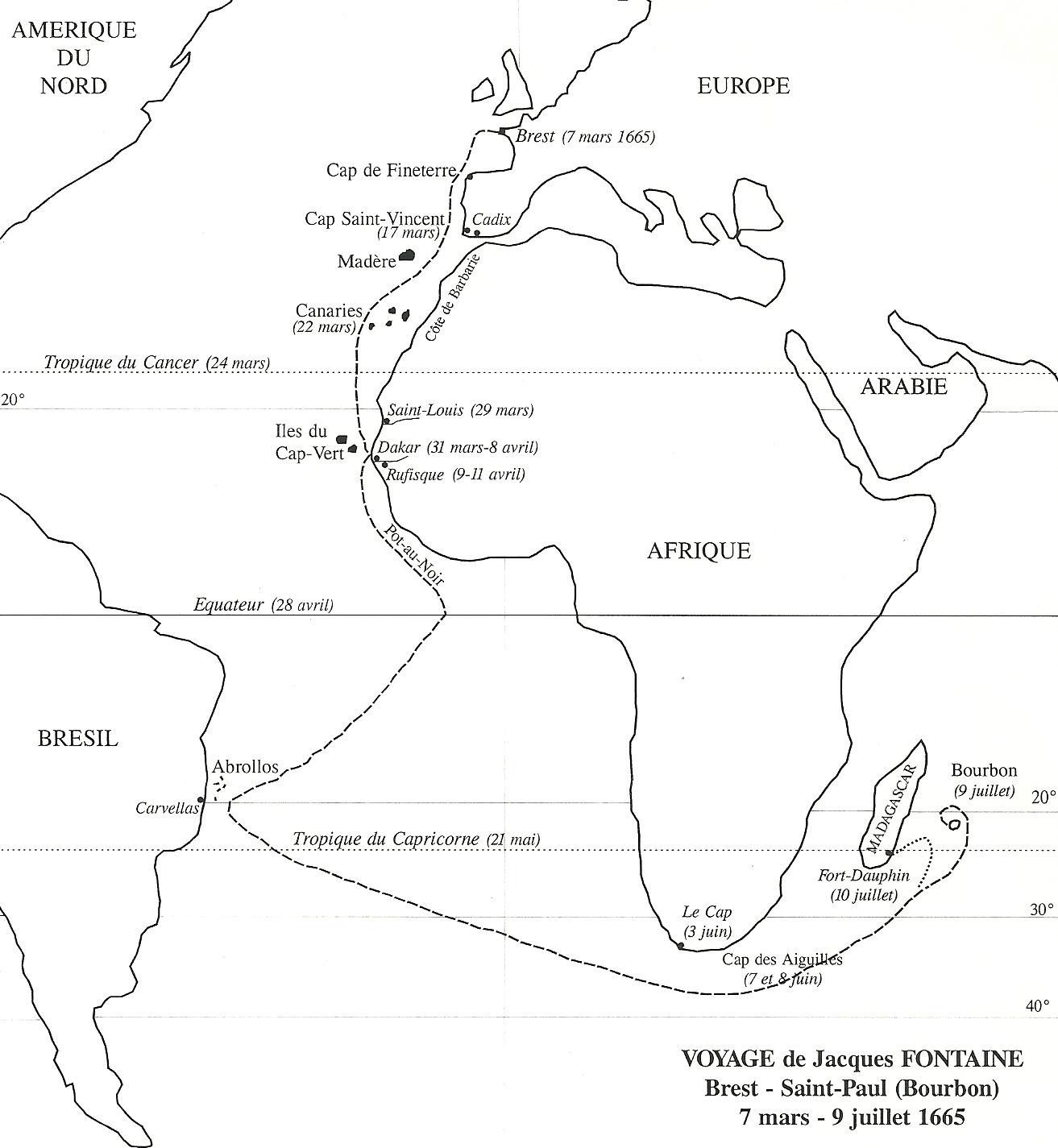

Le 7 mars 1665, il embarque à Brest à bord du navire Le Taureau, l'un des quatre vaisseaux de la flotte – avec Le Saint Paul, La Vierge du Bon Port et L'Aigle Blanc. La traversée est longue et difficile. Les bateaux dépassent les Canaries, longent Saint-Louis du Sénégal et Dakar, puis suivent la côte du golfe de Guinée. Dans le silence étouffant du pot au noir, les navires stagnent avant de dévier vers le Brésil, puis de contourner le Cap de Bonne-Espérance, et enfin d'atteindre Madagascar.

Peu après le départ, Jean-Baptiste Colbert, ministre du roi, ordonne l'établissement d'une base de ravitaillement à l'île Bourbon, presque vide d'habitants. Vingt hommes sont choisis pour cette mission capitale. Jacques Fontaine est l'un d'eux. Le 9 juillet 1665, après quatre mois de mer, il pose le pied à l'île Bourbon, futur joyau de l'océan Indien. L'émotion est immense : les pionniers, éreintés mais pleins d'espérance, foulent une terre vierge pour y bâtir un nouveau monde.

Ils s'établissent au pied d'un grand rocher d'où coulent de belles fontaines, un site baptisé "habitation de Saint-Paul", situé à deux lieues de la mer. C'est là que Jacques s'installe, au cœur d'une plaine fertile traversée par un étang qui s'ouvre parfois vers l'océan après de fortes pluies. Les colons construisent leurs premières cases en abattant des lataniers : troncs pour les murs, feuilles pour les toits. Le mobilier est sommaire – une table, quelques tabourets, des étagères – et les sols, d'abord meubles, sont progressivement stabilisés à l'aide de galets liés de sable et de terre.

Les nuits sont simples. Les hommes dorment sur une épaisse couche de sable, recouverte de feuilles séchées, roulés dans une toile ou une couverture. Par grande chaleur, ils dorment à la belle étoile, se contentant de la nature comme maison : la terre comme couche, le ciel comme toit, les arbres comme rideaux.

Ils se nourrissent de gibier, de racines, de fruits, et sèment les graines potagères qu'ils ont apportées. La vie est rude mais libre.

Mais en mars 1666, tout bascule. Dix navires quittent La Rochelle, transportant 1688 personnes sous le commandement du marquis de Montdevergue, à destination de Madagascar. Affamés, malades et décimés, une partie de ces hommes est contrainte de faire escale à Bourbon. Les réserves sont vidées. Étienne Regnault, commandant des lieux, se retrouve débordé.

Montdevergue transmet alors à Regnault les instructions de Colbert : installer un prêtre et un frère à Bourbon, dresser une carte de l'île, organiser un port fiable, car Fort-Dauphin, à Madagascar, se révèle un échec – infesté de maladies, en guerre avec les populations locales, peu propice à l'établissement. Regnault croit au potentiel de Bourbon. L'avenir lui donnera raison : en octobre 1669, le roi tranche – Bourbon est privilégiée.

Regnault nourrit des projets ambitieux : cultiver du tabac, des dattiers, des vignes, fonder une capitale à l'embouchure de la rivière Saint-Denis, y bâtir la demeure du gouverneur et construire des magasins pour ravitailler les navires. L'ancrage y est plus sûr qu'à Saint-Paul, et les eaux plus accessibles.

Trois groupes de colons sont constitués : à Sainte-Suzanne, à Saint-Denis, et à l'habitation du vieux Saint-Paul. Début 1669, Regnault part s'installer sur les rives de la rivière Saint-Denis avec quelques hommes. Parmi eux : Jacques Fontaine, toujours fidèle à son engagement. Menuisier expérimenté, il participe à la construction de la case du gouverneur La Hure, des magasins, et s'établit sur le rempart surplombant la rivière, contribuant à poser les fondations d'un futur chef-lieu.

Les années passent. Jacques s'ancre dans ce territoire. En août ou septembre 1671, il épouse Marie Anne Sanne, une malgache. Bien que son apparence puisse évoquer une origine africaine, cette femme pourrait être d'ascendance exclusivement arabe, exclusivement africaine (cafre), ou issue d'un métissage entre ces deux origines. L'hypothèse d'une ascendance arabe est jugée très probable, d'autant plus que sa descendance ne présente aucun trait physique généralement associé aux populations d'Afrique noire.

À la suite de quelques différends avec le gouverneur La Hure, Jacques et Marie-Anne se retirent du côté de Saint-Paul, au-delà de la rivière Saint-Gilles.

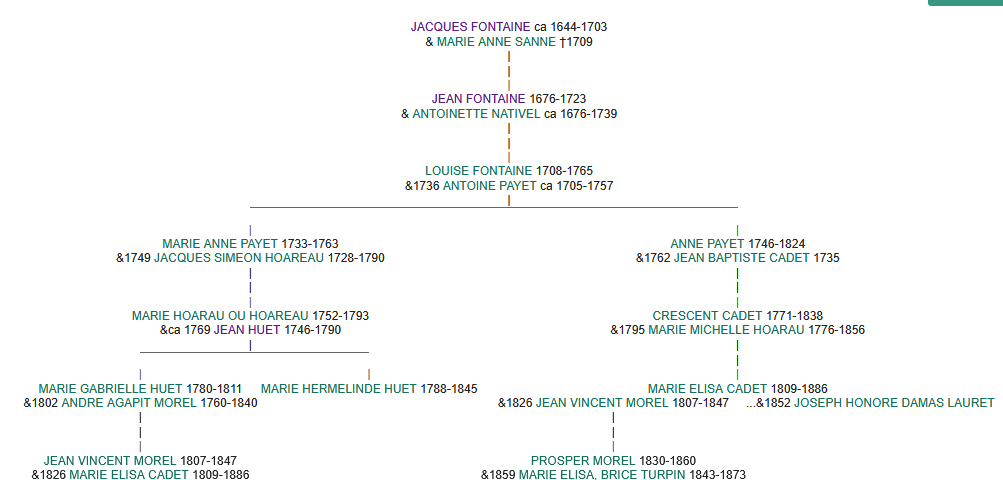

Ensemble, ils fondent une famille nombreuse de onze enfants — huit garçons et trois filles — parmi lesquels Jean, mon aïeul, et sa petite-fille Brigitte, fille de Jean.

Jacques Fontaine appartient ainsi à l'une des grandes lignées fondatrices de l'île Bourbon, au même titre que la famille Hoarau. Il est apparenté également à ma branche paternelle mais aussi maternelle.

Le 8 décembre 1703, Jacques Fontaine s'éteint à Saint-Paul, après près de quarante ans passés à transformer une île sauvage en colonie vivante. Sa femme, Marie Anne Sanne, meurt à son tour le 19 mai 1709.

De la ruelle parisienne aux rivières de l'océan Indien, de l'atelier de menuiserie aux cases de latanier, Jacques Fontaine incarne l'âme des bâtisseurs de La Réunion : obscur, humble, mais essentiel.

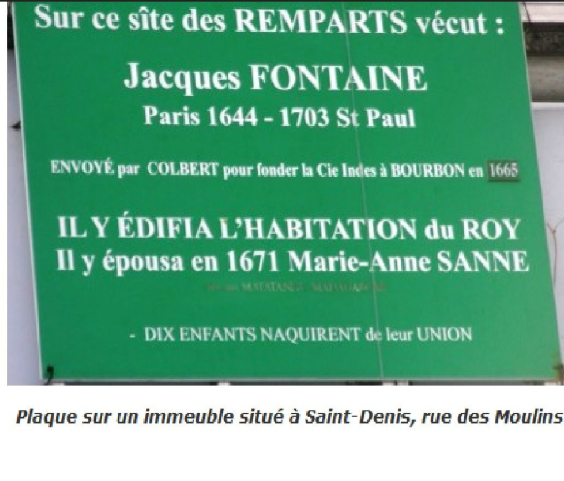

Un nom désormais gravé dans l'histoire de l'île, se lit encore aujourd'hui sur une plaque, scellée à la façade d'un immeuble de Saint-Denis, à la rue des Moulins comme une empreinte silencieuse du passé.

Source : DEUX SIECLES ET DEMI DE L'HISTOIRE D'UNE FAMILLE REUNIONNAISE 1665-1915 : Premier Volume Jacques et Gilles Fontaine Les aventuriers 1664-1729 (les deux avant dernières photos sont issues aussi de cet ouvrage)