DE LA CREUSE AUX MASCAREIGNES : L’ODYSSÉE D’UN MAÎTRE MAÇON

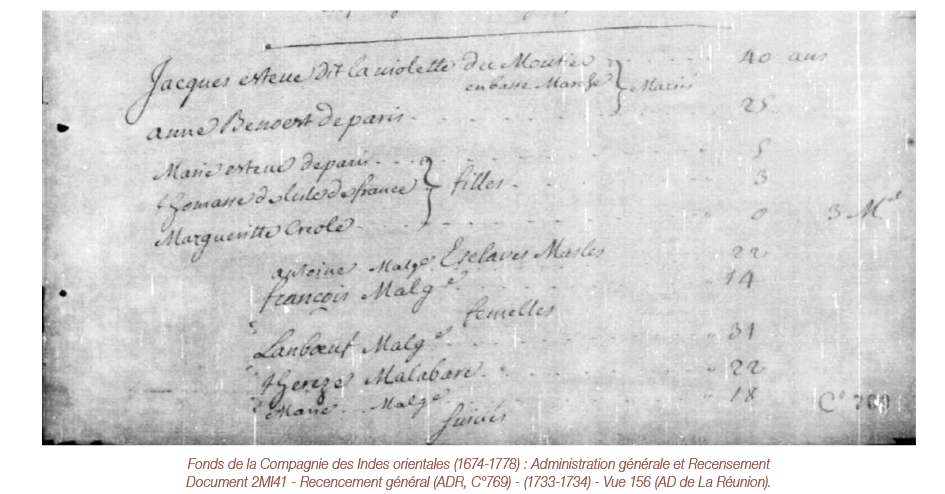

Jacques ETEVE Sosa 562, apparenté à ma branche paternelle que l'on surnommait « La Violette » — et que les archives orthographient parfois ETHEVE — vit le jour en 1689 à Verneuil-Moustiers, un village lové dans la Haute Vienne, et non à Moutier-Malcard comme il est noté sur généanet dans beaucoup d'arbres. En effet, dans le bulletin N°158 du Cercle Généalogique Bourbon Jean-Claude Odon montre que sur le recensement de 1733, Jacques Ethève déclare être né à Moustier en Basse Marche. Ce village est situé dans la partie nord de la Haute-Vienne voisine, frontalière de la Creuse, soit à 60 kilomètres à l'Ouest de Moutier-Malcard.d'où la confusion. Ce village Moustier a été rattaché à la commune de Verneuil-Moustiers en 1801, selon le Cercle de Généalogie et d'Histoire des Marchois et du Limousin (CGHML). Le curé de cette paroisse spécifie clairement dans les actes qu'il signe qu'il s'agit bien de la paroisse de Moustiers et non de Verneuil.

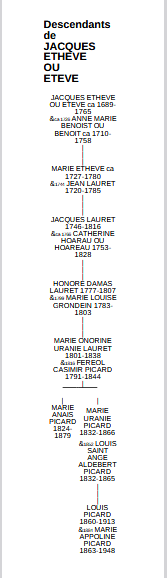

Maître maçon de métier, il décida un jour de quitter sa province natale pour « monter » à Paris, sans doute attiré par les promesses de travail qu'offrait la capitale. C'est là, entre les pierres et les échafaudages, qu'il rencontra celle qui allait partager sa vie : Anne Marie BENOIT, née en 1710, enfant de Paris. Ils s'unirent autour de 1726, et de cette union naquit Marie, leur première fille, aux alentours de 1727.

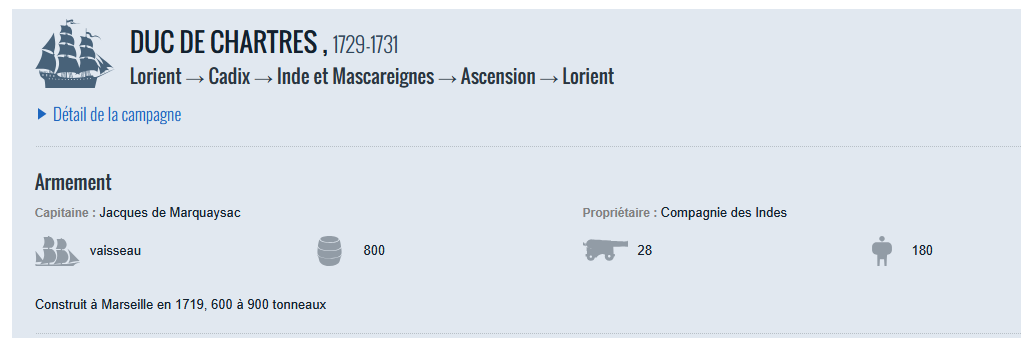

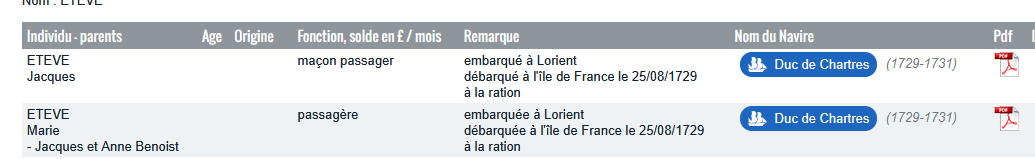

Mais le parcours de Jacques et d'Anne-Marie ne s'acheva pas à Paris. Portés par les vents du destin, ils embarquèrent à Lorient à bord du DUC DE CHARTRES, un vaisseau de 800 tonneaux, armé de 28 canons et comptant 180 membres d'équipage, placé sous le commandement du capitaine Jacques de MARQUAYSAC. Leur voyage les mena d'abord à Cadix, puis aux Indes et enfin aux Mascareignes, où ils accostèrent le 2 août 1729, sur les lointaines terres de l'île de France — aujourd'hui l'île Maurice, ce qui les place parmi les tout premiers colons européens à y poser pied.

C'est là, à Port-Louis, que naquit leur seconde fille, Anne Élisabeth, le 4 novembre 1729. L'année suivante, le 4 novembre 1730, une troisième fille, Thomas, vint agrandir la famille.

Cependant, l'accueil dans leur nouvelle terre fut de courte durée. Jugés « brouillon et séditieux », et Anne Marie étant décrite comme « pire encore que lui », le couple fut expulsé en mai 1731 vers l'île Bourbon. Anne Marie fut même impliquée dans une sombre affaire judiciaire : un procès criminel au cours duquel un paquet de dentelles — des cornettes — fut déposé au greffe en guise de preuve contre elle, puis remis à la femme d'un certain Pierre PAUTRE.

Malgré ces débuts fracassants, Jacques ETEVE — ou ETHEVE, selon sa signature — se distingua par son talent de bâtisseur. Son nom est resté gravé dans les mémoires, notamment grâce aux travaux de Madame Hélène THAZARD, ancienne présidente du Cercle Généalogique de Bourbon et descendante du couple. Elle a relaté un épisode marquant de sa vie : la signature, le 10 octobre 1733, d'un accord avec Monsieur Teste, supérieur des Prêtres Lazaristes, pour édifier une église dans le quartier de la rivière des Marsouins.

L'édifice, aux proportions ambitieuses — 75 pieds de long, 32 de large, 15 de haut, avec deux chapelles — s'accompagnait d'un presbytère également dessiné avec soin. En contrepartie, les Lazaristes devaient fournir une étrange dotation : onze esclaves noirs, une négresse, deux cents piastres, trois mille livres de riz blanc, ainsi que les matériaux de construction et deux maçons indiens nourris aux frais de la Compagnie pendant un an.

Quelques années plus tard, en 1740, le frère LECOQ décrira l'église comme « fort jolie, bâtie en pierre, d'une grandeur raisonnable, la maçonnerie faite à chaux et à sable ». Mais un autre frère, plus poétique que pratique, s'inquiétait que la « brise », ce vent marin qui souffle sur l'île, ne décoiffe à la fois les prêtres célébrants et les autels si l'on oubliait de fermer les portes latérales…

L'œuvre achevée, Jacques ne resta pas inactif. En 1735, il signa un contrat avec nul autre que le gouverneur Mahé de La Bourdonnais. Il s'agissait cette fois de bâtir un moulin à vent. Pour 400 livres, Jacques en assurerait la maçonnerie, à condition que la Compagnie lui fournisse chaux, bois, outils… et esclaves. Cette commande, officialisée par le plus haut représentant de l'île, consacrait la réussite du jeune maçon turbulent. Le moulin, hélas, n'a pas résisté au temps — il n'en reste aujourd'hui aucune trace.

Installé avec sa famille à Saint-Pierre, dans le quartier de la Rivière d'Abord, Jacques y obtint une concession. De cette terre nouvelle, naquirent au moins treize autres enfants dont ma Sosa 281 Marie.

La vie d'Anne Marie BENOIT prit fin le 13 mars 1758 à Saint-Paul. Quant à Jacques, il avait depuis longtemps délaissé la truelle pour devenir planteur. Cette même année, les archives le désignent comme « Officier de Bourgeoisie », un titre qui scelle sa réhabilitation sociale. Le maçon séditieux de jadis était devenu un notable. Il s'éteindra à Saint-Pierre, le 27 juin 1765.

Ainsi se referme le chapitre d'une vie mouvementée, marquée par l'exil, les bâtisses, les procès, les enfants, et une ascension sociale que nul n'aurait pu prédire au départ de la Creuse. Un homme de pierre, sans doute, mais aussi de feu. Son nom disparut de mon arbre généalogique à la suite du décès de sa fille, Marie ETEVE, épouse LAURET et mon aïeule, survenu le 3 juillet 1780 à Saint-Pierre.

SOURCES :

- Madame Hélène Thazard, ancienne Présidente du Cercle Généalogique de Bourbon.

- " Les défricheurs de l'Isle de France " Octave Béchet page 75

- Marcelle Lagesse " La Gazette des Iles " N° 17 Décembre 1987

- Bulletin du Cercle Généalogique de Bourbon Page 314.

- Site La Mémoire des Hommes